Chi sono

Mi chiamano il prof. Miari.

Ho il titolo da Ingegnere Elettronico: i miei anni da studente sono stati caratterizzati dallo studio di questa disciplina.

Lavoro come Insegnante in un istituto tecnico: profonda comprensione teorico-pratica di una materia + ottime capacità di trasmetterle = insegnante

Durante i miei studi scolastici ho affrontato lo studio dell’elettronica, materia chiave nello sviluppo tecnologico. La scelsi in quanto materia trasversale a tutti i settori, materia che integra fisica e matematica, astrazione e manualità, teoria e pratica: una materia complessa che stimolava la mia capacità intellettiva.

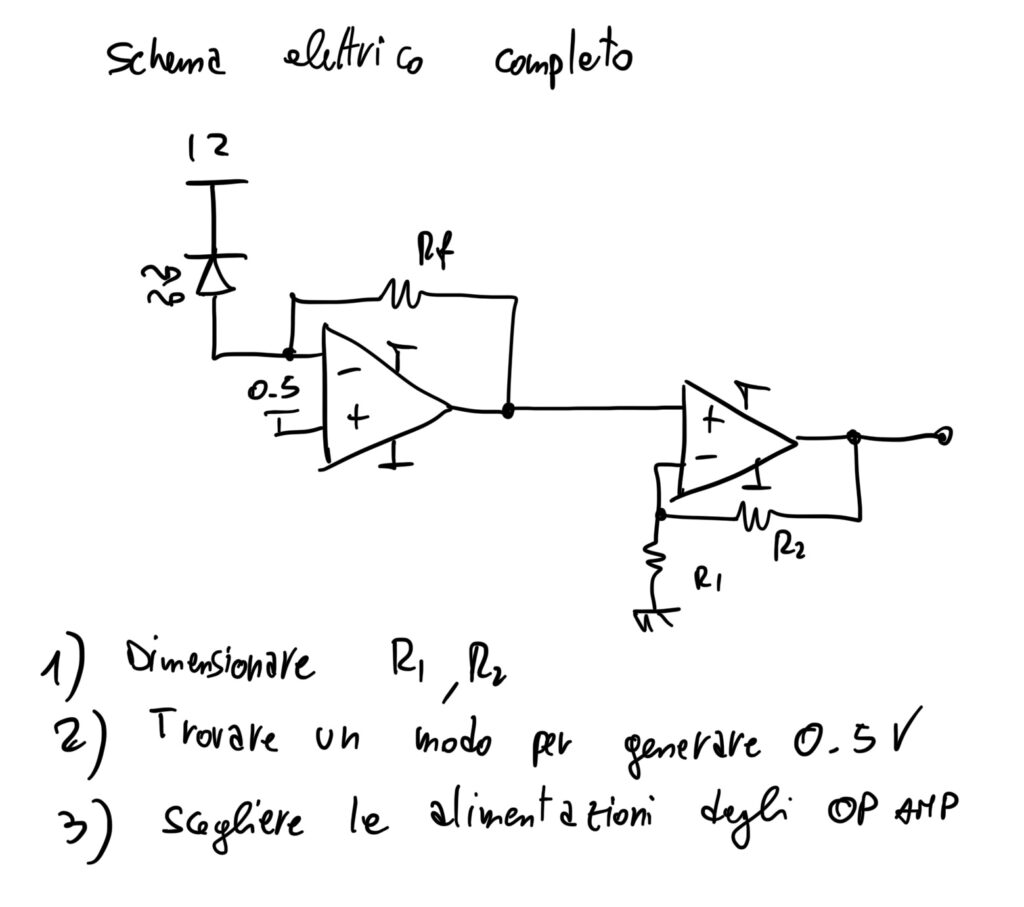

I successivi studi accademici hanno confermato questa complessità portandola ai livelli microscopici della fisica quantistica, argomento estremamente affascinante ma di cui non vedevo vendibili applicazioni pratiche. Per questo mi sono specializzato nella realizzazione di sistemi hardware basati su schede stampate, componenti discreti, microcontrollori, FPGA e firmware.

In quegli stessi anni, ho dato molte ripetizioni a studenti più giovani che faticavano in matematica e fisica. Con il senno del poi mi accorgevo che istintivamente li mettevo a loro agio, chiedevo cosa dovevano fare e seguivo poi il processo mentale che sviluppavano, guidandoli a colmare le lacune presenti o a correggere ciò che non portava alla soluzione corretta. Tutti loro mi hanno rimandato lo stesso feedback: “un’ottima capacità di spiegazione”. Ricordo ancora uno studente che è passato da 2 a 4 ore a settimana con me, nonostante non avesse alcun bisogno oggettivo di fare ripetizioni di matematica. Mi confidò che a scuola (media) non riusciva ad esprimersi perché sentiva il giudizio dei suoi insegnanti, mentre io gli davo il permesso di farlo.

In questi anni ho potuto notare quanto gli esercizi fossero utili. Alla fine uno studente non viene valutato su quello che sa, ma su quello che sa fare con quello che sa: l’esercizio appunto.

Finito il dottorato, feci domanda per lavorare all’estero. Ho acquisito competenze di altissimo livello in ambito di progettazione schede e sistemi e il mio sogno era applicarle allo studio del corpo umano o in dispositivi per la diagnosi medica. Scrivo all’università di Losanna, applico per un grant da spendere presso UCLA e faccio un’accurata selezione di 30 aziende estere che risultano in linea con questa mission. Mi risponde solo una startup canadese che dopo una videoconferenza mi scarica dicendo che sono troppo lontano (mi sarei trasferito, no?) e over-qualified. Mi raggiungono invece tramite la mia università due proposte contemporaneamente per una grande azienda di semiconduttori locale e una piccola startup di due persone. Entrambe mi assumerebbero. Il feedback che ricevo in questo periodo è duro da digerire: non posso fare quello che desidererei, mi è permesso solo rimanere in Italia e lavorare in aziende dell’ambito di studi, ma non nel mio ambito di interesse.

Alla fine propesi per la startup, che mi dava più modo di esprimermi al prezzo di una paga quasi dimezzata rispetto all’altra.

Dopo pochi mesi però già sentivo che non era lì il mio posto. Mi sentivo importante (facevo quasi tutto il lavoro tecnico di progettazione e realizzazione dei progetti) e i rapporti umani erano buoni, ma sentivo di sprecare il mio tempo sugli oggetti e quando invece avrei voluto dedicarlo alle persone. L’apice arrivo durante uno studio di fattibilità che ci avevano richiesto: dovevo creare blocchi modulari collegabili tra loro al bisogno. Nel momento in cui ci riuscii mi dissi: “Non voglio mettere in comunicazione microcontrollori, ma persone”.

Così ho fatto domanda alla mia scuola superiore e mi hanno dato un posto che nel frattempo si era liberato.

Mi accorgo subito che insegnare ad una classe di 30 non è proprio uguale a fare ripetizioni uno a uno. Le dinamiche di gruppo sono diverse classe per classe e ancora oggi dopo aver passato una quindicina di classi diverse non riesco a fare paragoni tra classi.

Anche qui però il feedback degli allievi è stato positivo fin da subito. Un commento di uno di loro dopo quattro mesi di insegnamento diceva: “Si vede che ha appena iniziato, ma anche che si dedica al lavoro per svolgerlo al meglio.”

Nonostante mi piaccia spiegare e ne sia dotato, ho da subito cercato modi alternativi di far apprendere i concetti, perché per quanto sia necessario che l’insegnante sappia la propria materia, è altrettanto vero che l’obiettivo dell’insegnante non è spiegare, ma far apprendere. E far apprendere con successo non passa quasi mai dalla spiegazione ma dallo studente che sbatte la testa sul problema e poi chiede la spiegazione. Solo a quel punto la spiegazione è efficace, perché lo studente ne ha bisogno. Il chiarimento dell’insegnante diventa in questo momento la chiave di volta al problema che sta affrontando, mette insieme i pezzi, aggiunge quello che manca, toglie il superfluo e dipana la confusione dello studente.

Per questo motivo negli anni ho strutturato la mia didattica verso una didattica sperimentale, ovvero una didattica che dà delle minime informazioni teoriche di base all’inizio e poi butta subito lo studente a provare dei semplici esercizi. È sulla base degli esercizi e delle domande conseguenti che poi riprendo la teoria. In questo modo ciascuno la fa più sua, la metabolizza meglio e sistema i pezzi che più gli erano oscuri.

Ho costruito con questa mentalità dei libri che contengono una grande quantità di esercizi che stimolino lo studente a mettersi in gioco. Esercizi teorici, esercizi pratici, ricerche, tutorial laboratoriali, che lo guidino a costruire la sua conoscenza. Ho aggiunto anche la teoria, più per me che per loro. La teoria infatti si trova ovunque ormai e se non la trovi te la puoi fare spiegare dall’intelligenza artificiale. Però in entrambi i casi è meno strutturata che in un testo scritto per quell’esercizio.

In rete e sugli altri libri si trovano certamente anche gli esercizi, ma dal mio punto di vista sono spesso troppo semplici, troppo guidati, troppo piatti. Credo invece che sia necessario che lo studente debba essere in grado di scrivere la struttura base dell’esercizio, comprendendone il testo e le sue richieste, lasciando magari in bianco alcuni dettagli, piuttosto che completare i dettagli di una struttura già realizzata. Il primo caso forma sostanza, il secondo un operatore.

Giunto qui mi chiedo: sono arrivato? Mi definirei piuttosto in viaggio. Sento che ho ancora moltissimi aspetti da approfondire, ad esempio sulle dinamiche relazionali, sui contenuti dell’apprendimento, sugli strumenti necessari alla vita oltre che al lavoro, sui criteri di valutazione, sulle tecniche pedagogiche, sulla psicologia evolutiva e dell’apprendimento e sulla conoscenza di sé stessi. Sento però che pian piano, nel corso degli anni, riuscirò ad approfondire questi aspetti tramite corsi di aggiornamento, esperienza sul campo e lavoro su me stesso.

Questa è la mia storia e la mia strada. Ti ringrazio di avermi letto fino a qua.